アートのある団地 - そうぞうする団地, アートのある団地 - いこいーの+Tappino, アートのある団地

そうぞうする団地 実験パートナー #011:熊谷雲炎 KUMAGAI Unen

終了しました 2025/07/18

暮らしながら、それぞれが”そうぞう”することを通じて、 少し先のまちを手づくりする。

取手井野団地ではじまっています。

今回は、井野団地や取手のまちで生活している方とともに、少し先のこの地域・この社会に必要な「仕組み」を実験し、団地を起点に将来の設計をつくっていくことを目指して活動するパートナーとその取り組みをご紹介します。

そうぞうする団地についてはこちらから

書家として活躍されている熊谷さんが、井野団地でちょっぴり特別な書道教室をひらいてくれます。

書を通じて、老若男女がつながる場がどのように生み出されていくのか、楽しみです。

実験パートナー

熊谷雲炎 Kumagai Unen

現代書家|東京・茨城拠点

「書」をメディアとして用い、言語の意味性から解放された純粋な形象としての文字に向き合う現代書家。日本の書道の伝統技法と、古代文字や連綿体などの構造を現代的視座で再構築し、空白や滲み、反復や補筆といった手法を用いて、「意味」や「記号性」を超えた造形言語を創造している。

身体性、記憶、他者との関係性、生と死、そして視覚と言語、歴史と現代、現実と非現実の「あわい(間)」を問い直す作品を制作。書とは、何を「記す」のか、あるいは「記さない」のか。その問い自体を作品に託している。

WEBサイト

主な個展

2025年

【Hilton TOKYO Chocolate Lounge Art Exhibition】記憶の編み目-Invisible Threads 熊谷雲炎・大垣美穂子ふたり展(ヒルトン東京)

2024–25年

「The word ‘monolith’」(ヒルトン東京)

2024年

「人間と人間のあわい」gallery neo_/Senshu茨城

2023年

1月「person in the eyes」個展(渋谷ヒカリエ)東京

6月 雨引山楽法寺(雨引観音)茨城

2017年

「パメラン・ウォール展示vol.1」ARCUS PROJECT 茨城

主なグループ展

2024年

「CALLIGRAPHY TODAY」浦和伊勢丹

「ART SHODO PLUS」岐阜

「ARTFUL INK SHOWCASE」京都

「JAPAN SHODO SHOW 2024」東京

「ART SHODO AWAJISHIMA 2024」淡路島

2023年

「KYOTO SHODO SHOW」京都

「ART SHODO SELECTION in Tokyo #3」東京

『日台書法交流展2023ー東アジアアート書道最前線ー』滋賀

「SHODO NEXT STAGE」浦和伊勢丹

「ART SHODO TRIAL」千葉

「ART SHODO EDGE」GALLERY SCENA 原宿

2022年

「Tokyo Shodo Week」東京

「YOKOHAMA SHODO ART Fair」 横浜

「SHODO NEW AGE」(Eastern conference)千葉

「SHODO NEW AGE」(Western conference)京都

「書家による抽象表現展VI 」銀座

2020年

『地母神』nap gallery東京

2018~24年

『万葉集と日本画展』 銀座ギャルリー志門

2013年~2019年

CACA現代アート書作家協会にて表参道、銀座、横浜赤レンガ倉庫、京都などで出品。

その他の活動

書道団体「無限未来」代表

子どもや地域住民とともに、自由で創造的な書のあり方を模索。廃材墨や古代文字を用いたアート書道ワークショップを、小中一貫校、大学、障害者施設など、全国で展開。

アート教育活動として、対話型鑑賞・カンディンスキーを取り入れたアート書道プログラムを小学校で実施中。

そうぞうする団地での活動について

「記憶のかけらを文字にして」

対象:年長児〜高齢者まで

定員:15名程度

参加費:1000円

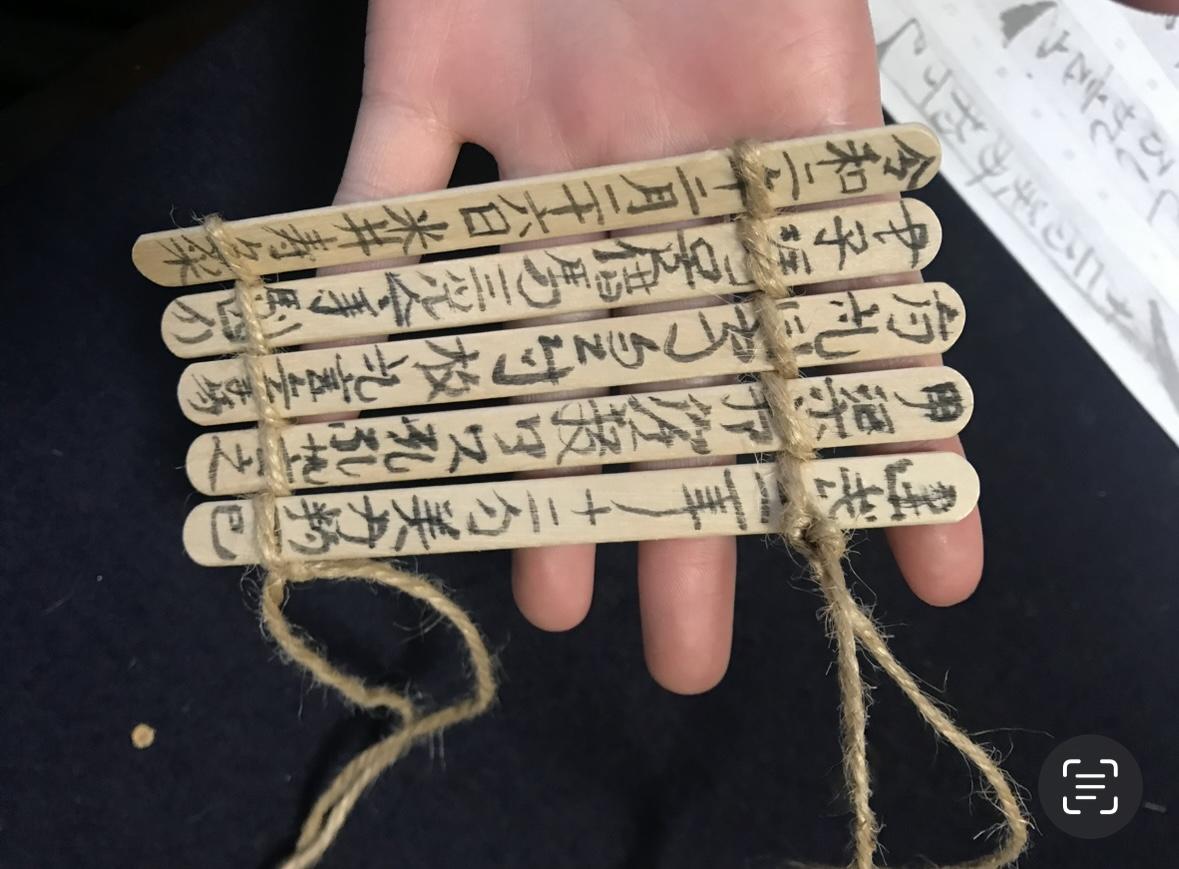

使用素材:木片、墨、チョーク、麻紐

過去の思い出と、今の気持ちを「文字」にしてつなぎます。

団地という日常の中で、子どもから高齢者までがそれぞれの「夏の記憶」を古代文字で表現するワークショップ。

手を動かし、声を交わしながら、未来へと残したくなる“記憶のかけら“を記録していきます。

「墨になるいのちの声」

対象:年長児〜高齢者まで

定員:15名程度

参加費:3000円

使用素材:煤、膠、藁、画箋紙、固形墨、硯

8月6日は、平和について思いをめぐらせる大切な日です。

このワークショップでは、捨てられてしまうはずだった洋服や紙くず、食べもののかすや家畜のふんなどから作られた「炭」を使って、世界にひとつだけの“わたしの墨”を作ります。その墨で書くのは、「思(おもい)」という文字。

自分のこころのなかにある「ありがとう」や「だいじ」、「たいせつなひと」を思いながら、墨や、筆に思いをのせて、自由に表現してみましょう。

炭をくださったのは、株式会社ZEエナジーさんとEARTH+GALLERY(株式会社アースプラス)さん。ものを大切にする気持ちも一緒に学びながら、書とアートの時間を一緒に過ごしましょう。

お申し込み方法

- こちらのフォーム

- TEL:0297-84-1874(火・金 13:00-17:00)

- いこいーの+Tappinoスタッフまでお声がけください

活動への想い

私はふだん、「書」を使って作品を制作していますが、それが必ずしも「文字」に見えるとは限りません。長い時間をかけて構想を練る中で、「書はもっと自由であっていい」という考えにたどり着きました。作家活動と並行して、地元に根ざした活動や、次世代を担う伝承者の育成にも力を入れています。

今回の企画のきっかけの一つは、ある女性看護師との出会いでした。(鈴木馨風さん)彼女の視点を通して、地域のなかで人と人とがつながることの意味をあらためて考えてみたいと思いました。

私たちが日常的に使っている「文字」は、手書きから活字、そしてデジタルへと姿を変えながら生き続けています。その変遷をふまえ、小さな子どもから高齢者まで、さまざまな世代の人が「夏の思い出」をテーマに、過去と未来を自由に行き来するような表現ができたら…と考えたのが、2人のそうぞうの出発点です。

たとえば、子どもたちは「今」の出来事を、高齢者は「昔」の記憶を語る。そしてそれぞれの思い出を、古代文字で記してみる。時間を超えて思いを交わすような、文字の交換が生まれるかもしれません。そんな想像が、団地という場所を訪れるなかで自然と湧き上がってきました。

また、今回の活動に共感し、廃材から作られた炭や煤を提供してくださったのが、株式会社ZEエナジーさんとEARTH+GALLERY(株式会社アースプラス)さんです。ものを大切にする気持ちや、自然との共生という視点も、この出会いから生まれた大切なテーマです。

私はこれまで書とアートを融合させたワークショップを、小中学校、大学、障害者施設など多様な場所で行ってきました。お手本どおりに書く「習字」ではなく、筆を使って自由に自己表現をする「アート書道」の魅力を、より多くの人に届けたいと考えています。

団地は一見すると限られた空間かもしれません。しかし、それを“宇宙”のように広がる場所と捉えてみると、世代を超えた交流や、想像を超える創造が生まれるはずです。

「夏の思い出」をテーマとしたワークショップでは、紙のなかった時代、日本では縄文、弥生時代にあたる時期に想いを馳せながら、「古代文字(金文・篆書体)」や「草書体」で記憶を可視化し、木片に記した文字を麻紐でつなぎ合わせていきます。それは、団地に残る新しい“記録”となるでしょう。

さらに、8月6日には「墨になるいのちの声」というワークショップも実施します。捨てられるはずだった服や紙くず、食べもののかすなどから作られた炭で“わたしの墨”をつくり、「思(おもい)」という文字を書きます。「ありがとう」「たいせつ」「大丈夫」心の中の感謝や祈りを、墨や筆にのせて表現していきます。

このワークショップを通して、世代を超えた記憶の交換や、身体を使った創造の営みが再び私たちの中に現れることを願っています。未来の団地に必要なのは、過去と未来を結び直し、人の手による「記録」や「手仕事」が息づくような時間と空間なのではないでしょうか。

そうした営みを通じて、身体性を取り戻し、日々の暮らしの中にささやかな創造の場が生まれていく、そんな未来を“そうぞう“していています。

取手との関わり

2021年12月、それまで拠点としていた守谷市から取手市戸頭へと移り、住宅街の一角にアトリエ兼書道教室を構えました。新たな場所での生活が始まって間もなく、「たいけん美じゅつ場 VIVA」が実施していたアート・コミュニケータ「トリばァ」の募集を目にし、迷わず応募しました。それをきっかけに、約3年間にわたり、地域とアートをつなぐ活動を通して現代アートへの理解を深める貴重な学びの機会を得ることができました。

特に、アートの多様性や、作品に込められた問いやプロセスの重要性について学んだことは、私自身の創作活動や教育実践にも大きな影響を与えています。また、取手には多くの個性豊かなアーティストが在住しており、地域の文化的な土壌の豊かさを実感するとともに、そうした方々との交流が創作への刺激となっています。

現在のアトリエは一軒家で、庭も大きく広々としており、ミュージアムサイズの大作にも取り組めるような制作環境が整っています。東京ではなかなか得がたいこのような贅沢な空間を持てることに、大きな喜びと感謝を感じています。日々、自然の光に包まれながら筆を運び、自由な発想で作品を展開できるこの場所が、私にとって創造の源であり、地域とのつながりを深める大切な拠点となっています。