レポート, TAPの現在地, TAPの現在地 - 藝大アーツプロジェクト実習:多様をほぐすストレッチ, ベースプログラム, ベースプログラム - 人材育成プログラム

レポート:多様をほぐすストレッチ#6「多文化共生社会ってどんな社会?」

終了しました 2025/02/04

昨年度からスタートした、藝大アーツプロジェクト実習 取手コースの「多様をほぐすストレッチ」は、近年多くのシーンで触れられることが増えた「多様」に含まれるものがなんなのか、私たちに見えているもの・見えていないものをほどき、ゆっくり向き合い、対話して考える公開型研究会です。

研究会では「多様」という言葉の重なりの中で凝り固まった体と頭を伸ばして、

この言葉の内と、未だ外にあるものに、ひとつひとつ出会う時間を持ちたいと思います。

2024年度の第2回は、#6「多文化共生社会ってどんな社会?」。

公益財団法人とよなか国際交流協会 事業主任の三木幸美さんをゲストにお迎えし、多文化共生社会について考えていきました。

まず初めに、恒例のストレッチから。1分間それぞれ身体をほぐします。

今回はオンラインでの開催で、画面越しながら全員で時間を共有する1分間でした。

ストレッチの後は、早速三木さんのお話へ移っていきます。

「マイノリティ」ってどんな人?

最初の話題は、「マイノリティ」について。

少数派、という訳され方をしますが、それは単に数が少ないというわけではなく、 ”力関係”が存在することで、「マイノリティ」と呼ばれるようになります。

生まれながらに困っているのではなく、いま困難な状態にある人が「マイノリティ」と呼ばれるのです。

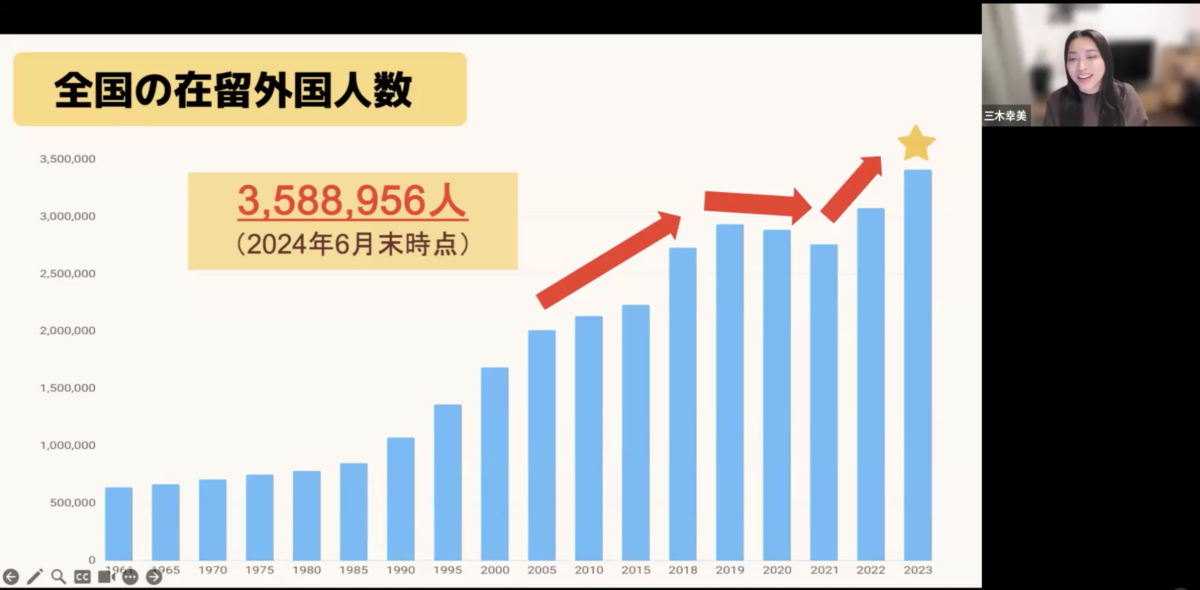

在留外国人の数は、2024年6月末時点で3,588,956人。上昇傾向にあるそうです。では、在留外国人の方をはじめとするマイノリティが抱えている困難はどこにあるのか。大きく分けて3つの壁が存在するといいます。

在留外国人の数は、2024年6月末時点で3,588,956人。上昇傾向にあるそうです。では、在留外国人の方をはじめとするマイノリティが抱えている困難はどこにあるのか。大きく分けて3つの壁が存在するといいます。

一つ目は、法律・制度の壁です。この壁があることで、学習環境、キャリア、結婚などの選択肢が狭まってしまいます。

二つ目は、言葉の壁です。意思疎通がしづらいというのももちろんですが、なにより問題になるのは、情報格差です。商品のラベルや公的な申請なども、言葉が分からないことで損をしてしまったり、最悪の場合命を落としてしまう可能性もあります。講義では、薬のラベルを例に、情報の得づらさを実感しました(どれが風邪薬でしょう?というクイズ。選択肢には「農薬」という書かれたボトルも含まれています)。

また、ヤングケアラーとして、身体的な部分だけでなく言葉の部分で家族の面倒を見る子どももいるというお話もありました。

最後は、心の壁です。これは、相手に対して無関心であることを指します。相手が痛みを抱えていることに関心を持たないのは、私たち人同士の間にある線を切っていく行為なのです。

「三木幸美」という人

三木さんは、「三木幸美」という名前を使い始めて25年目になるそうですが、その前には他の名前を使っている時期もありました。8歳までの時間は、出生届の出されていない無登録児として過ごしたといいます。そこには、法律・制度の壁、言葉の壁、心の壁が存在していました。

病院や保育園には行けない生活でしたが、家族と暮らすためにはその選択をするしかありませんでした。

三木さんのお母さんも当時を振り返り、本当に辛かったと言っていたそうです。その中でも頑張れたのは、一緒に頑張ってくれる人の存在が大きかったそうです。お母さんが識字学級に通い始めたことは大きな転機で、そこから徐々に言葉と心の壁を乗り越えていきました。

そして話は本当の共生社会のための「ちがい」へ。

他者との間にある違いは、気にしないのではなくて知り合うからこそ、お互いを大事にし、共生を考えはじめられると三木さんはいいます。

距離が縮まれば、社会によって作られた「ちがい」に気づけることもあります。

例えば、ご飯の食べ方一つとっても、文化ごとにちがいがあります。国籍を理由に結婚を断られることもあるかもしれません。たとえば事件報道の際は、外国籍の人だけが国籍も同時に報道されることを聞いたことのある方は多いと思います。

これらのちがいに気づき、あってはならない・必要のないちがいをなくし、なくてはならないちがいを守ることが大切になってきます。

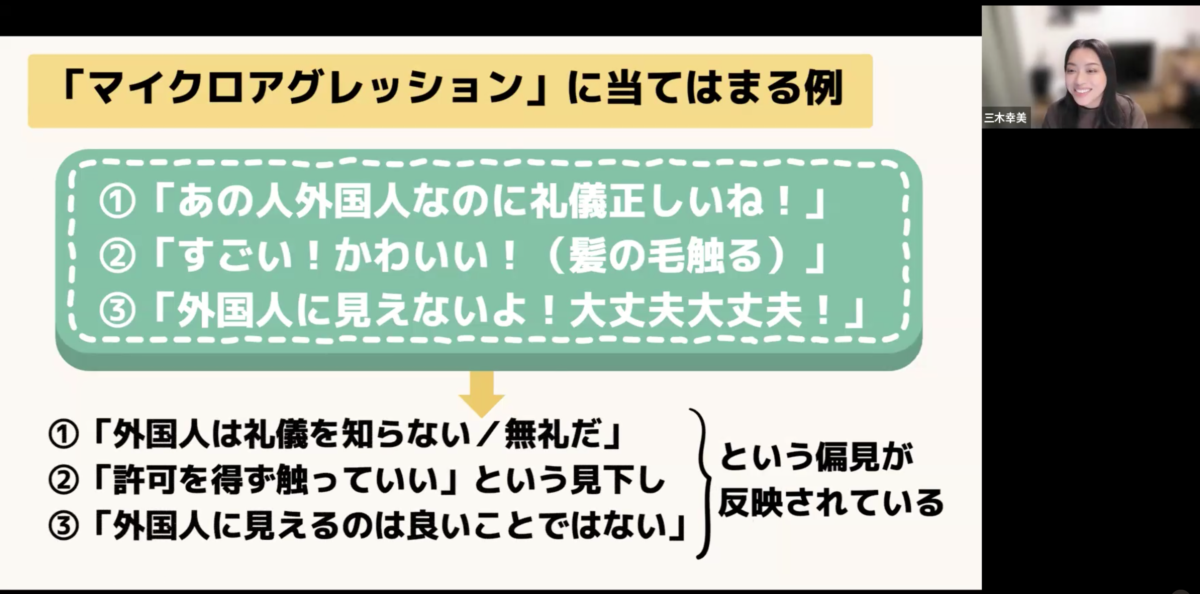

また「マイクロアグレッション」といって、個々人の偏見・差別が何気ない一言や仕草に出てしまうこともあります。「外国人なのに礼儀正しいね」「外国人に見えないよ!大丈夫大丈夫!」など、まるでちがいが間違いかのように言われてしまうこともあるのです。

些細なことと感じるかもしれませんが、その些細な一言が、言われた人の未来の言葉を奪ってしまいます。

三木さんは、お母さんが周りと「ちがう」ことを間違いだと感じ、泣いて謝る姿を見て、熱のような怒りを感じたといいます。

三木さんは、お母さんが周りと「ちがう」ことを間違いだと感じ、泣いて謝る姿を見て、熱のような怒りを感じたといいます。

「ちがい」として捉えられるアイデンティティを大事に思うことと、アイデンティティを大事にし続けられることは、実は全く違います。

社会生活の中でアイデンティティを大事にし続けるには、それを可能にする「人」と「場所」の存在がなければ難しいのです。

当時、三木さんにはそのような人と場所に出会える機会はなく、大事にしたいという気持ちだけが膨らんでしまい、辛さから逃れるため、自分自身が差別する側へ回ってしまったことがあったといいます。

自分が周りと同じスタートラインに立つためには、たくさんの説明をしなければなりませんでした。例えば、高校受験の時、日本の受験制度のことを全く知らない親に一から説明をしなければなりませんでした。

うまく日本語を扱えない親に対して心無い言葉をかけてしまったこともあり、その時のことはとても後悔しているし、他者を認められないのは辛かったとの言葉がありました。

三木さんにとって一番辛かったのは、自分の壁を知っている人が誰もいなかったことだったそうです。そして例え自分がその壁を乗り越えられたとしても、同じ壁を前にした人がいたとしたら、それを乗り越えろと言うことはできないと感じたそうです。

壁を壊し、動かしていくために

社会を変えるためには、どうすれば私が楽に暮らせるかではなく、どうすれば私”たち”が楽に暮らせるか、と考える必要があります。

それを考えていくために、誰かの人生を聞く・理解するという学習方法が有効なものとして挙げられます。

人が向き合ってきた実際の経験、また他者の生の声を聴くことで「正しさ」を超えるものが社会にはあると実感すると同時に、歴史性の上に自分のアイデンティティがあることを実感させられます。

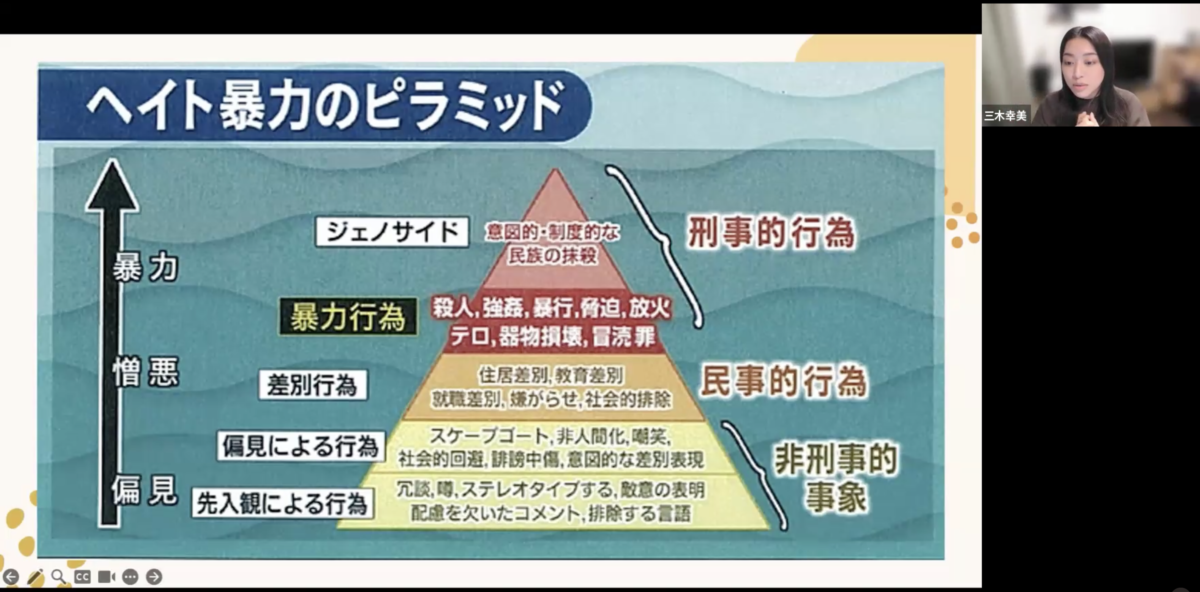

マイノリティに対するヘイトや暴力は、ピラミッドのような構造になっています。

マイノリティに対するヘイトや暴力は、ピラミッドのような構造になっています。

虐殺など極端なものは、数自体は少なく見えますが、その根幹に広がるのは先に話題に上がったマイクロアグレッションのような、日常の中の偏見の存在です。その数は膨大なものです。

そのピラミッドは下から作られていくもので、そこから小さく変えていかなければ、上の部分はなくなりません。

ではどうすれば良いのでしょうか。日々の生活の中で自分たちにできることはあるのでしょうか。

差別に関わる人として、差別する人、される人、そしてその場に居合わせる人が存在します。

差別する・されることはなくとも、その場に居合わせることはあるという人もいるでしょう。

その時に、何ができるのか。自分には戦う勇気はないと思うかもしれません。しかし、戦うだけが答えではありません。

何ができるかは時と場合によって異なりますが、誰かが誰かを笑った時、自分は笑わない。こう思わない?と問われた時、同意せずにはぐらかす。日常生活においての些細な意思表示だけでも、変わるものはあります。

三木さんは学生時代、誰かの人生を聞くような場で、友人から「差別はないんじゃなくて、私の目に見えてなかっただけなんや!」と言われたのが印象的だったそうです。その通りだと感じたのももちろんですが、お互いの人生を話し、出会い直すことは、共生に欠かせないことだと感じたといいます。

そして、自分の人生を語る、つまりカミングアウトすることは、プレゼント交換のようなものだと三木さんはいいます。

「誰でもいいから聞いて!」ではなく、話したい、届けたい人を選び、渡すもの。その渡された言葉について、自分は気にしていない・関係ないという返事は、その言葉を受け取れていないことと同じ。

相手の言葉を丁寧に受け取り、繋いでいくことで、ランナー(伴走者)になることができます。

三木さんは、生活の様々な場所にランナーがいる状態を目指して、人づくりや場所づくりをしているそうです。

現在は、「わかりたい人」を増やすことを目標に、活動の一つとして多様なルーツを持つ子どもたちにダンスを教える活動をしています。

マイノリティの人たちは、自己表現、自己決定の機会を奪われてきました。自分のことを尊重してもいいと思える場をつくるために、自分の意志で選ぶ表現を尊重することで、自分の力を取り戻し、発揮していくという2つのターンを生み出していきます。

教室に来ている子どもたちは、それぞれ違うところから来ていて、そこで仲間になっていきます。

最初は、これまでの認められてきていない経験から、鏡すら見られない子もいるそうです。

三木さんは、子どもたちへダンスを踊る時には鏡を見ないといけない、というような振る舞いを指導するのではなく、本人たちがこれまでどう生きてきたのか、暮らしの中の生存戦略を知るところから始めます。

また、「何かあったら言ってね」と何もせず待つのではなく、本人が信じて話してくれる場をつくることを大切にしているそうです。

そのような、話ができる場をつくるためには、力関係を意識し、それをどう脱却するかを考えることが重要になります。

三木さんは子どもたちと話すとき、大人として、場を作っている側として、拭えない力関係があることをちゃんと意識し、力を持っている側からコミュニケーションを終わらせないことに力を注いでいるそうです。子どもたちに、自分の声が届き、そしてそのコミュニケーションが”相手から切られない”ことを実感してもらえることが必要なのです。

また、子どもたちの間で力関係が生まれた際には、ダンスを教え合ったり、他の得意なことを教え合えるように声をかけているといいます。

繋がりが双方向になるよう意識して接することで、安心して人と繋がれる場をつくっているのです。

最後に、印象的だったエピソードを一つ話してくださいました。

ある日、公園から帰ってきた子どもたちが怒っていました。話を聞くと、公園にいた他の子どもから「ガイジンだ」と馬鹿にされたけれど、その子どもたちに対して言い返して帰ってきたと言っていたそうです。

活動を通して表現できるようになるだけでなく、自分自身や友だちを守りたいという気持ちが芽生えていったのです。その気持ちが砦となることを実感することが、共生社会をつくり、守っていくのではないでしょうか。

多様をほぐすストレッチについてはこちらから

第5回のレポートはこちらから

(レポート:TAP事務局スタッフ)